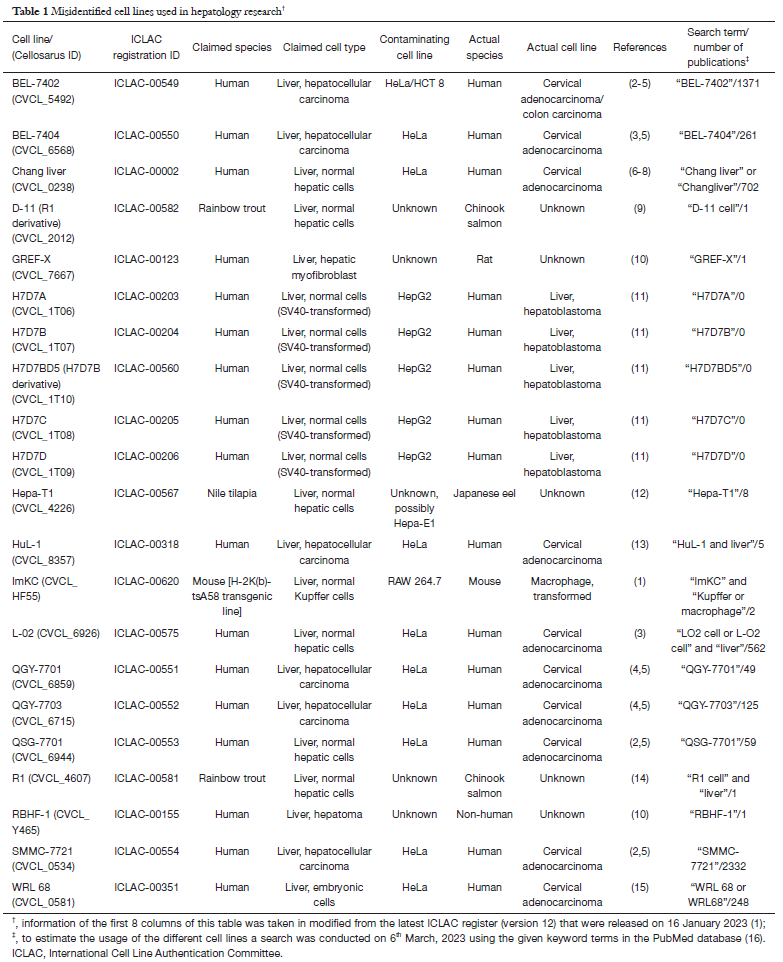

在当代生物医学研究领域,连续传代细胞系作为基础实验工具,其重要性不言而喻。然而,一个令人不安的事实正逐渐浮出水面:实验室中广泛使用的许多细胞系可能并非研究人员所认为的那样。国际细胞系认证委员会(ICLAC)发布的第12版错误识别细胞系登记册揭示了一个触目惊心的现状——目前已有582个细胞系被确认为交叉污染或错误识别。其中,仅肝脏研究领域就有21个曾被广泛使用的"肝源"细胞系被证明存在身份造假问题。这一发现不仅对既往研究结论提出了严峻质疑,更对整个生物医学研究体系的可靠性发起了挑战。

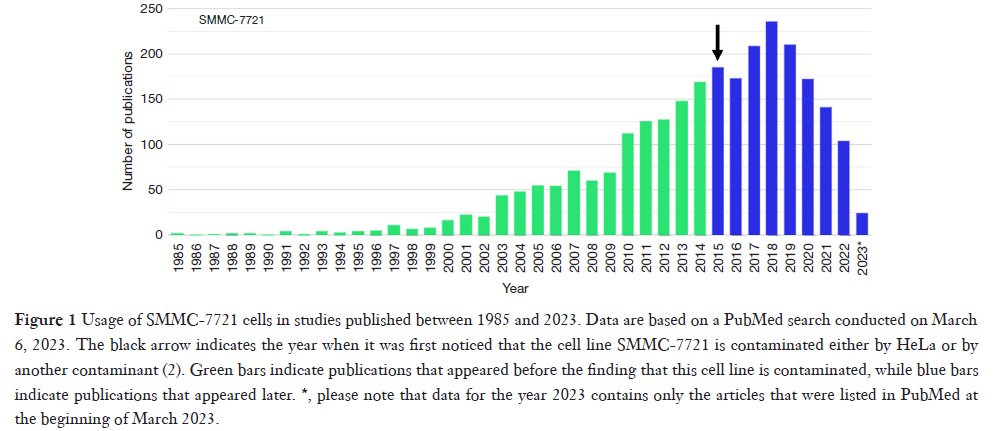

深入探究这些错误识别细胞系的案例,我们可以发现一个令人困惑的现象:即便在科学证据确凿的情况下,许多被证实存在问题的细胞系仍在实验室中被持续使用。以SMMC-7721细胞系为例,这个于1977年从中国男性肝细胞癌患者体内建立的细胞系,在38年后的2015年被证实早已被HeLa细胞或其他未知来源的细胞所取代。然而,令人费解的是,在随后的研究中,该细胞系仍然以"人肝癌细胞系"的身份频繁出现在各类肝病学研究中,甚至被用于构建临床前异种移植模型,为肝癌新药研发提供所谓的"关键决策信息"。这种明知故犯的科研行为背后,反映出的不仅是科学严谨性的缺失,更是整个科研评价体系存在的深层次问题。

类似的情况也发生在张氏肝细胞(Chang liver cell)上。这个曾被奉为"正常人肝细胞模型"的细胞系,在其建立22年后被证实与HeLa细胞存在交叉污染。按理说,这一发现应该立即终止其在相关研究中的应用,但现实情况却截然相反。在后续研究中,仍有许多科研人员将其作为"健康正常肝细胞"的对照模型使用,这种对已知科学事实的漠视态度,不禁让人对相关研究结论的有效性产生严重怀疑。

更为典型的是L-O2细胞系的案例。这个于1980年在中国科学院上海细胞所通过永生化技术建立的"正常人肝细胞系",曾因其表现出的良好肝功能特性而备受推崇。研究显示,该细胞系不仅能稳定表达白蛋白,还能改善接受肝切除术大鼠的肝功能,这些"优异表现"使其成为肝病研究中的明星细胞系。然而,短串联重复序列(STR)分析最终揭开了这个"完美细胞系"的真面目——L-O2实际上是HeLa细胞的衍生物。最具讽刺意味的是,在真相大白后,该细胞系的使用频率不仅没有下降,反而呈现逐年上升的趋势。PubMed数据库的检索结果显示,以"LO2 cell or L-O2 cell"和"liver"为关键词的文献数量从2017年的47篇增加到2021年的83篇,这种反常现象值得整个科学界深刻反思。

这些案例共同揭示了一个令人忧心的现实:在当前的科研生态中,对细胞系真实身份的忽视已成为一种普遍现象。《国际癌症杂志》的统计数据显示,在其收到的投稿中,至少有5%存在细胞系错误识别的问题。更令人担忧的是,那些因细胞系问题被高影响因子期刊拒稿的研究,往往能够轻易地在其他标准较低的期刊上发表。这种现象不仅助长了科研不端行为的滋生,更造成了大量研究资源的浪费。试想,基于错误细胞系得出的研究结论,其科学价值何在?以此为基础开发的药物或治疗方法,又将把临床实践导向何方?

造成这一局面的原因是多方面的。首先,细胞系命名体系的混乱为错误识别提供了温床。许多细胞系拥有多个别名,如L-O2细胞就有"Liver-02"、"L-02"、"LO2"、"human liver-7702"和"HL-7702"等多个名称,这种命名混乱使得科研人员很难通过名称来准确识别细胞系的真实身份。其次,细胞培养过程中的交叉污染问题长期被忽视。在缺乏严格质量控制的情况下,细胞间的交叉污染往往难以避免,而一旦污染发生,又很少被及时发现。再者,科研评价体系对细胞鉴定的忽视也是重要原因。在追求发表速度和影响因子的压力下,许多研究人员选择性地忽视了细胞系认证这一基础但关键的环节。

面对这一严峻挑战,科研界已经开始采取行动。ICLAC不仅持续更新错误识别细胞系登记册,还发布了《手稿和项目申请细胞系检查清单》,为科研人员提供了明确的操作指南。该清单要求在研究报告中必须包含细胞系的唯一标识(如CVCL或RRID)、详细的认证策略、支原体检测结果、细胞来源信息以及重复实验数据等关键内容。这些措施若能严格执行,将有效遏制错误识别细胞系的滥用。

技术层面,STR分析作为细胞身份鉴定的金标准,应该成为每个实验室的常规操作。美国国立卫生研究院(NIH)已经在其项目申请指南中明确要求提供细胞系鉴定报告,这一做法值得全球科研资助机构借鉴。期刊编辑部也应该承担起更大的责任,通过培训审稿人、建立核查机制等方式,确保发表的每一篇论文所使用的细胞系都经过严格认证。

然而,要彻底解决这一问题,仅靠技术手段和规章制度是不够的,更需要科研文化的根本性转变。在科研评价中,我们应该给予那些严格执行认证规范、可能产出"阴性结果"的研究以应有的尊重。科研机构和高校应该将良好细胞培养规范(GCCP)培训纳入必修课程,从源头培养科研人员的规范意识。同时,对于明知故犯、继续使用已知错误细胞系的行为,应该建立相应的惩戒机制。

只有当期刊、资助机构和研究机构形成合力,共同构建起细胞系鉴定的防火墙,我们才能真正解决细胞系身份危机这一困扰生物医学研究多年的顽疾。

参考文献:

1.www.jsdna.org/cell

2.http://www.jsdna.org/mobile/information/xuz

3.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38213802/

细胞系STR鉴定:微信:18112556907、QQ:2791427499

亲子鉴定:微信:18112556997、QQ:2859411862

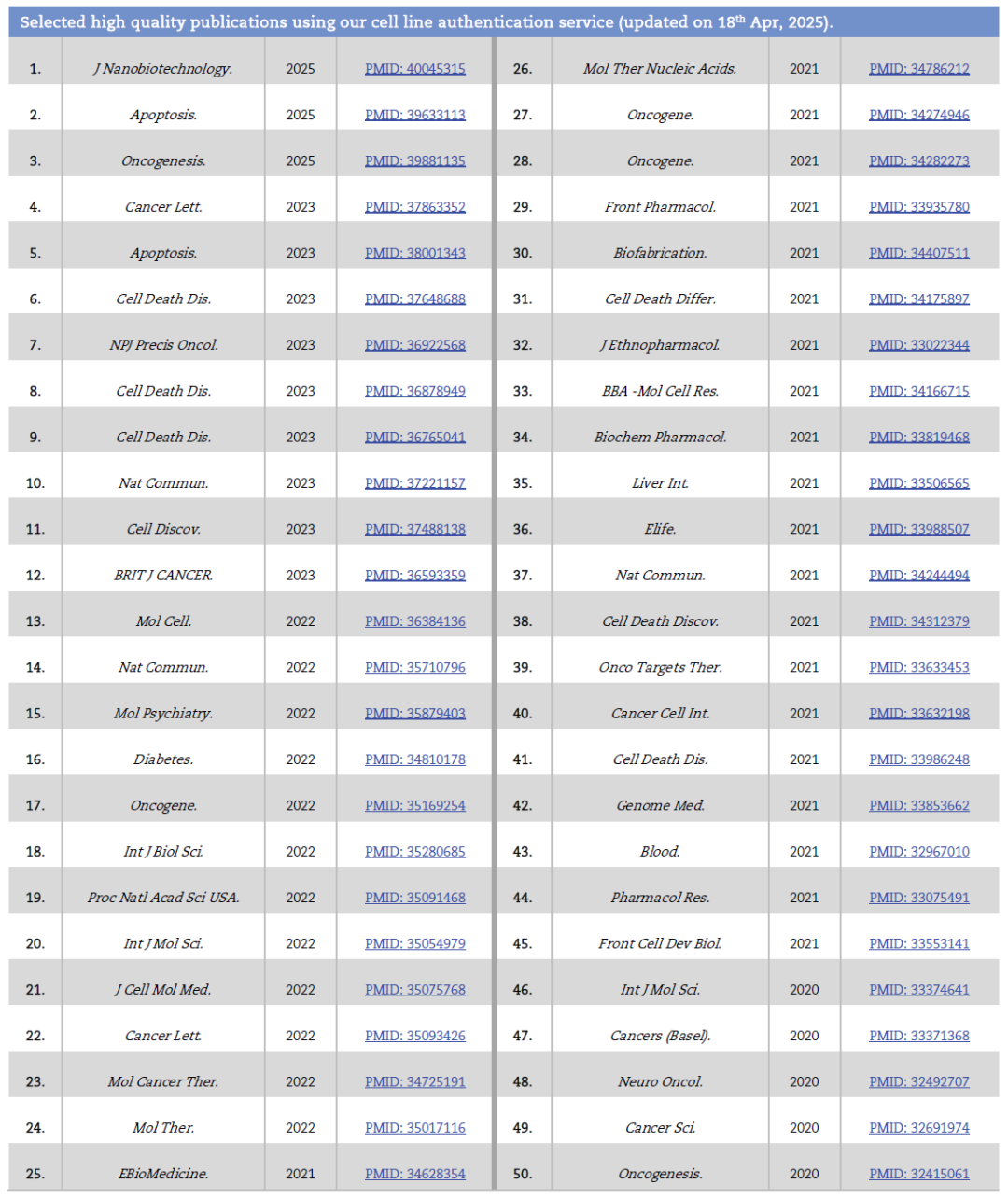

Selected high quality publications using our cell line authentication